assista ao filme aqui.

Os acontecimentos se direcionam não para o futuro, mas para o passado. As imagens aparecem como um tentativa de se lembrar do futuro. E uma vez em direção ao passado, retornam ao futuro. Uma espécie de máquina que funciona como um vórtex temporal. Mise en abyme. O personagem é sugado por sua memória. Em que momento a lembrança é construída? É quando passamos a narra-la, quando a fixamos fora de nós, numa espécie de exterioriadade, sempre excessiva ao corpo, ou quando, de fato, ela acontece, no momento em que o fato tem lugar? E o que quer nos dizer esse “fato”? Para nós, espectadores, o filme tem início no seu fim, no seu primeiro fim, sempre adiado, aquele que marcará o futuro da humanidade: a morte de um homem. E quanto a “nós” espectadores? Qual a relação que estabelecemos com essa narrativa sem borda, sem limites, que não necessariamente começa ou termina, ou que termina no seu começo e começa no seu término, infinitamente? Quer dizer, que tipo de relação se pode estabelecer com uma narrativa sem bordas, que está o tempo inteiro excedendo os limites cronológicos-factuais, se desfazendo no movimento de se tecer? E o que isso que dizer sobre a imagem, e mais propriamente sobre a marca que ela deixa no tempo, sua marca que ao mesmo tempo permanece como um arquivo e uma lembrança, um fato motivado por uma ficção, bem como uma ficção alimentada por um fato – uma espécie de anarquivo, ou seja, um arquivo sem casa, um arquivo sem comando 1, espiralando sem direção espacial no tempo? Sobre nós, aqueles que assistem, aqueles que se veem vistos pelos olhos e pela face da mulher, também podemos afirmar: esta é a história de um homem marcado por uma imagem.

Nos lembremos, se possível, dentro dessa torção de faces de estátuas destruídas que é o tempo. Essas são as primeiras palavras disso que Marker chamou de foto-romance:

“Esta é a história de um homem marcado por uma imagem da infância. A cena que o perturbou com sua violência, e cujo significado ele só compreenderia muito mais tarde, aconteceu no grande pier de Orly, poucos anos antes do início da Terceira Guerra Mundial.”

- A raiz “arkhé”, que dá origem à família de palavras “arquivo”, “arqueologia”, “arquivologia” etc, quer dizer tanto início como comando. Segundo Derrida, “o sentido do “arquivo” vem para ele do arkheîon grego: inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, os arcontes, aqueles que comandavam. Aos cidadãos que detinham e assim denotavam o poder político reconhecia-se o direito de fazer ou de representar a lei. Levada em conta sua autoridade publicamente reconhecida, era em seu lar, nesse lugar que era a casa deles (casa particular, casa de família ou casa funcional) que se depositavam então os documentos oficiais. Os arcontes foram os seus primeiros guardiões.” (Derrida, pg.12, 2009)

↩︎

Isso é tudo que temos. Algumas frases. Períodos curtos. Pedaços talvez confusos. Como as lembranças de algo passageiro. Algo que aconteceu há muito tempo. Ou que ainda não se fixou. Algo que não sabemos se de fato aconteceu, mas a lembrança está ali, sua imagem registrada. Talvez. Mas não quero me distrair agora. Logo no início, ou seja, logo no seu fim, o filme nos coloca a questão da marca, daquilo que se carrega consigo, mais propriamente, da lembrança. Essa é a história de um homem marcado por uma lembrança, por uma obsessão. De uma cena que o perturbou por sua violência. A questão da marca, da lembrança, para Marker, não me parece uma questão entre outras. Obsessivamente, como um mal, como, justamente, um mal de arquivo, uma patologia que pode se comparar à pulsão de morte por sua compulsão em repetir-se, tal questão sempre retorna em sua obra. Mas de novo, por um momento, ao início. O homem. Sua cicatriz temporal. As ruínas do tempo.

Tal lembrança, com efeito, se confunde com as primeiras cenas do filme, que como uma dobra, pertencem simultaneamente ao passado e ao futuro da narrativa. Ali, somos introduzidos a um mundo que pertence ao pré guerra: um dia de sol, um domingo, no aeroporto de Orly. Dele, o que restam, são o brilho de um sol fixo, a decoração do aeroporto, a face de uma mulher e a violência de um corpo caindo2, morto. Porém, muito rapidamente, talvez mais rapidamente ainda porque já estamos sem espaço, já estamos no fim, o narrador, essa voz estranha e anacrônica, diz:

“Nada distingue as memórias de outros momentos: só mais tarde é que são reconhecidas, pelas suas cicatrizes. Esse rosto que seria a única imagem de tempos de paz a atravessar os tempos de guerra, ele se perguntou por muito tempo se realmente o tinha visto, ou se havia criado esse momento de doçura para sustentar o momento de loucura que estava por vir. Com esse barulho repentino, o gesto da mulher, esse corpo balançando, os clamores de gente no cais, embaralhada de medo. Mais tarde, ele percebeu que tinha visto a morte de um homem. E algum tempo depois veio a destruição de Paris.”

2Marker era fascinado pelo filme de Hitchcock, Vertigo. La Jetée pode ser entendido como uma leitura que o primeiro fez da obra do segundo.

Aqui, somos marcados já por um espectro. Ou melhor, é deixada em nós a marca daquilo que não deixa marcas: a própria lembrança, sua qualidade de arquivar as coisas, de, exteriormente, através da fotografia, marcar um momento para o futuro. Desde o início Marker já anuncia o fim: as memória não existem em função do passado, no sentido de que elas não se lembram do passado. Sua relação com um passado “historiográfico” é muito mais delicada do que o registro apenas. Muito precipitadamente, assim como Marker, concluo (mas apenas porque gostaria que meu ensaio, como o filme, sempre estivesse começando pelo final, ou terminando pelo começo, pois sempre me falta tempo, ou melhor, espaço): toda lembrança é uma forma de destruição da realidade do fato, assim como todo suporte que tente captura-lo. Da mesma forma, a fotografia. Espectral, ela existe como uma promessa, como uma viagem no tempo. Esse rosto, o rosto dessa mulher, para o homem, para a personagem do homem, o faz atravessar o tempo, nós o veremos. E para nós, espectadores, esse é o rosto que nos marca com sua impossibilidade de marcar: esse é o rosto que representa o devir espectro, ou seja, uma daquelas marcas que violentamente deixariam um rastro na memória de um infante, e que permitiriam a formação de uma outra marca: a morte, o corpo caindo. Nesse sentido, o sol, o rosto, o corpo morto caindo, eles possuem uma esquisita simetria dentro dessa temporalidade retorcida. Todos eles são elementos de viagem no tempo, da mesma forma que representam a morte da possibilidade de se arquivar uma representação. Todos eles são elementos de destruição do tempo ao mesmo tempo que possibilitam sua existência. Mais pra frente, talvez, e digo talvez porque nada me garante que você, leitor, chegue ao fim desse ensaio; mais pra frente isso, essa estranha simetria, sua espectrologia, isso que nomeio junto a Derrida de mal de arquivo, a pulsão de morte das imagens, talvez diante de mais elementos, se esclareça melhor. Mas retornemos à história do filme.

O mundo é destruído. Sua superfície se torna inabitável. Não existe mais nada ali que não sejam ruínas, restos, bricabraques, lixo, acúmulo etc3. Estátuas destruídas. Em Paris, onde o filme se situa, os humanos vivem nos subterrâneos. Essa comunidade, precisamente, vive embaixo daquilo que costumava ser um museu. O museu de Chaillot. Imagem interessante: abaixo das ruínas daquilo que pretende salvar o tempo de si mesmo, o tempo de sua própria ruína, ou seja, o museu, ali embaixo, é agora que vivem os humanos. Nos subterrâneos do museu de Chaillot em Paris. Ali os sobreviventes se dividem em duas categorias: aqueles que pensam que venceram, e os destruídos, os cobaias. Aqueles que pensam que venceram se engajam em experimentos com os cobaias. Os sussurros do subterrâneo. Ali, experimentos são empreendidos. Não está claro ainda quais. O que sabemos, é que alguns não resistem; outros, morrem; e, outros ainda, se tornam loucos, perdem a cabeça.

3De fato, a fotografia – a exemplo do próprio gosto surrealista preponderante – revelou um apego inveterado ao lixo, a coisas repugnantes, dejetos, superfícies esfoladas, bugingangas estranhas, kitsch. Sontag, pg. 47.

É neste momento que somos então introduzidos uma primeira vez, mas que já não é mais a primeira, nunca poderia ter sido a primeira, ao personagem do homem que nos acompanhará como uma estranha lembrança ao longo do filme. Aqueles, os que se consideram vencedores, e que constituem uma espécie de organização militar pós apocalíptica, são eles que empreendem os experimentos. Depois de muito falhar, matarem ou enlouquecerem suas cobaias, percebem que existe um elemento que pode lhes ajudar no êxito de sua empreitada: o apego, a obsessão por uma imagem do passado. Ali, então, encontramos essa estranha figura, cobaia, chamada apenas de “homem”. Ele se encontra com o savant-fou, Dr. Frankstein, que, para sua surpresa, é um homem razoável. Este lhe diz as seguintes palavras, apresentadas sempre em voice over4, pelo narrador:

“Ele estava assustado. Ele tinha ouvido falar do capataz. Ele pensou que estava enfrentando o Cientista Louco, Dr. Frankenstein. Ao invés disso, viu um homem razoável, que calmamente lhe explicou que a raça humana agora estava condenada, que o Espaço estava fechado para ela, que a única conexão possível com os meios de sobrevivência era através do Tempo. Um buraco no Tempo(a loop hole in Time, como na versão em inglês), e talvez passaríamos alimentos, remédios, fontes de energia.”

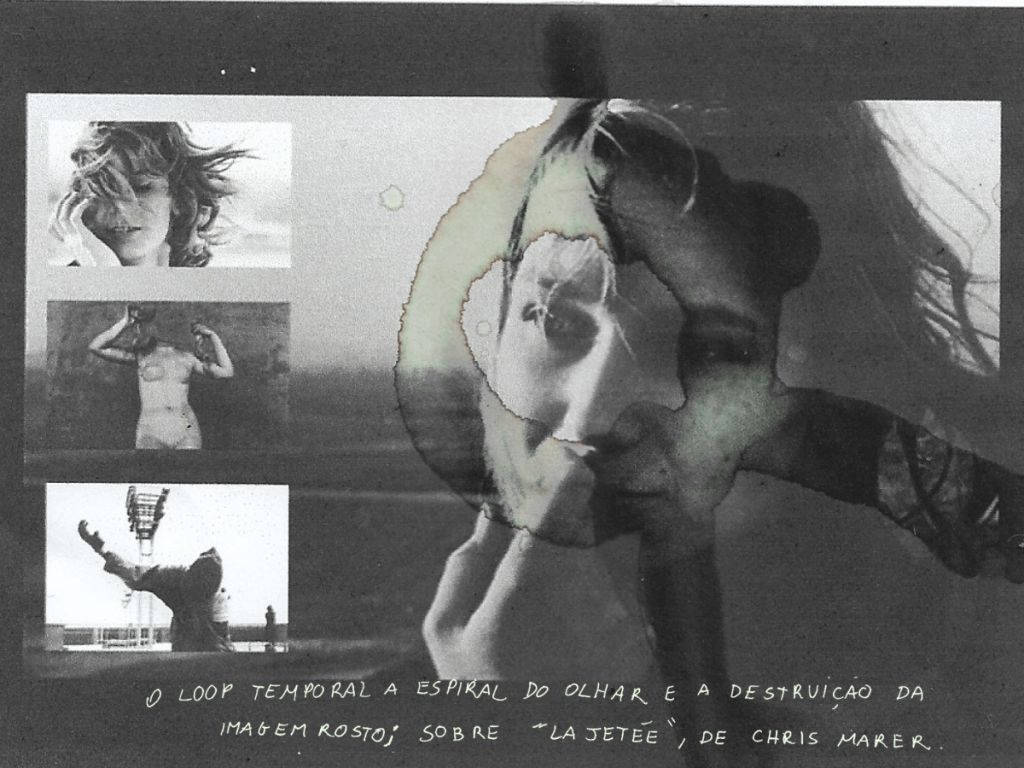

Aqui são reveladas as verdadeiras intenções dos experimentos. Atravessar o tempo. E gosto de pensar junto com a tradução inglesa: um Loop no Tempo. É no loop, no vórtex, no mise em abyme, que poderíamos resumir toda a topologia narrativa do La Jetée. Um sistema de feedback temporal-positivo, onde o evento é gerado pela própria memória do evento. O passado se lembrando do futuro. O filme estaria, portanto, constantemente dobrando-se sobre si mesmo. Seu gesto obsessivo de constante rememoração de si é o que garante sua constante destruição. E para isso, nos lembremos, é necessário que haja o rosto de uma mulher, um sol fixo, e um homem caindo, morto.

4Esse é um elemento que não deve ser desprezado no filme. Nenhuma das personagens que ali se apresentam possuem voz própria. Todas elas são ventríloquos na voz do narrador. É o narrador quem lhes atribuí sua fala própria. É sempre esse outro que marca a fala do próprio.

gosto de pensar que a topologia narrativa do filme se assemelha à uma fita de moebius. Sem início ou fim, sem dentro ou fora.

Talvez o homem estivesse louco. Talvez ele tenha sido uma das vítimas dos experimentos do chamado “DR. Frankenstein”. Talvez nada daquilo tenha acontecido de fato, e mesmo a memória, poderia ser que ela fosse apenas uma alucinação infantil do personagem, ou ainda fruto de uma experiência, implantada na mente do personagem pelos cientistas do subsolo. Uma cena trágica que o marcou profundamente, como um trauma, mas que no fundo foi fruto de um experimento, a produção de uma memória traumática, uma forma de manipulação vinda do futuro, planejada pelos militares do subsolo. É uma marca da narrativa, portanto, seu caráter escorregadio, sugestivo e inconclusivo. Assim como uma lembrança distante.

Ora, a sequencia de fotos (o foto romance), enquanto mecanismo narratológico, é ela mesma um dispositivo articulador desse impulso: não existem cenas que funcionem com uma “liga temporal” entre uma imagem e outra. Todas elas são fragmentos jogados diante de nós, sem qualquer elemento diegético que atribua um valor de ordem ao todo. Marker afirmava, a respeito do processo de fotografia e montagem das fotos de La Jetée, que “Foi feito como uma peça de escrita automática. Foi na edição que as peças do quebra-cabeça se juntaram, e não fui eu quem desenhou o quebra-cabeça.”(Harbord, 2009, pg.60).

Assim, o filme é inteiramente marcado por uma confusão: entre a memória e o fato, entre a imagem estática da fotografia e a imagem em movimento do cinema, entre a presença de uma imagem falsa e a ausência de uma imagem real. Mesmo o nome do filme, La Jetée, é uma espécie de trompe l’oeil: não quer dizer seu falso cognato “o jato”, que nos é forçado pela metonímia do aeroporto onde parte da história tem lugar. Quer dizer “O Pier”, um esquisito anacronismo.

Tudo nada: é nesse entre lugar que repousa seu movimento narrativo. Tudo no filme parece indicar um ponto comum que ao mesmo tempo que quer nos dizer alguma coisa, quem sabe quase tudo, nos diz nada, ou quase nada: um ponto paradoxal. Minha ideia aqui é a de que Marker constrói uma máquina narrativa que se destrói a si mesma, e isso pelo seu movimento de permanente repetição de si, de permanente re-arquivação de si. Penso junto com Derrida:

O arquivo é hipominésico. E notemos de passagem um paradoxo decisivo sobre o qual não teremos tempo de nos deter mas que condiciona sem dúvida toda essa proposta: se não há arquivo sem consignação em algum lugar exterior que assegure a possibilidade da memorização, da repetição, da reprodução ou da reimpressão, então lembremo-nos também que a própria repetição, a lógica de repetição, e até mesmo a compulsão à repetição, é, segundo Freud, indissociável da pulsão de morte. Portanto, da destruição. Consequência: diretamente naquilo que permite e condiciona o arquivamento só encontramos aquilo que expõe à destruição e, na verdade, ameaça de destruição (…). O arquivo trabalha sempre a priori contra si mesmo. (DERRIDA, Pg23, 2001)

A questão do arquivo não é qualquer uma entre as outras no filme, suponho. E nem mesmo na obra de Chris Marker no geral. É de um outro filme seu, também composto por ruínas de imagens, a seguinte passagem, o seguinte arquivo:

Pensando no fim do mundo na minha ilha do Sal na companhia dos meus cães empinados, lembro-me daquele mês de janeiro em Tóquio, ou melhor, lembro-me das imagens que filmei do mês de janeiro em Tóquio. Eles substituíram a minha memória por si próprios. Eles são minha memória. Eu me pergunto como as pessoas se lembram de coisas que não filmam, não fotografam, não gravam. Como a humanidade conseguiu se lembrar?

No caso desse outro filme, Sans Solei, temos um cameraman que endereça cartas a uma pessoa desconhecida para nós. No filme, de fato, tudo permanece desconhecido, sem nome, inominável, como no La Jetée. O que sabemos, é apenas aquilo o que as cartas nos contam, através da voz da narradora, sobrepostas às imagens gravadas pelo cameraman. A questão colocada pelo enxerto é clara: existe uma relação incontornável entre a exterioridade do arquivo, o suporte que se usa para registra-lo, e a memória. Aqueles que não arquivam, são aqueles que não tem memória. E, paradoxalmente, aquele que arquiva é também aquele que destrói a memória, que a fixa em uma instância exterior ao corpo. Sans Solei é também um filme de viagem no tempo, mesmo que não reivindique esse tema abertamente. Isso porque é a própria imagem, no cinema, ou mesmo o próprio arquivo, que funciona como um elemento de viagem no tempo. E, como veremos, como sempre estando por vir, não funciona apenas como um dispositivo de viajem para o passado, mas talvez e principalmente, para o futuro.

Mas voltemos à minha obsessão aqui, retornemos mais uma vez ao La Jetée e à citação que usei de Derrida agora há pouco. Ora, se a pulsão de morte é aquilo que condiciona toda a formação do arquivo, e se é característico de tal pulsão uma tendencia obsessiva à repetição, à rememoração de si mesma, no La Jetée encontramos seu movimento perfeitamente delineado. A morte do homem no início marca, de fato, o início de seu fim. No início temos já a destruição da vida da personagem. A narrativa está obcecada em se lembrar de si mesma. Mas isso não quer dizer muito, ou pelo menos não quer dizer enquanto não associarmos tal movimento à própria produção e economia das imagens no geral. Se o gesto de arquivo, de registro do passado, é um gesto ativamente passivo de produção de ruínas, ou seja, sem se querer, sem que se saiba, ali se produz sempre o final da presença, posso dizer que o registro fotográfico, logo no início do filme que representa a morte de um homem, é aquilo mesmo que marca sua morte. Ou seja, a morte só se torna possível porque ela foi fotografada. E o que me interessa aqui é que, aos nossos olhos, olhos de espectadores, o homem estaria sempre morto, ele seria sempre um espectro, desde o início do filme, um fantasma que assombra seu futuro. E da mesma forma nós, espectadores, tentados a ver essas imagens paradoxais — de um filme sobre viagem no tempo, mas que ainda assim é tão estático, tão parado e preso no tempo — nós somos espectros5. Observados pela face da mulher, marcados por ela, a nós também nos foi permitido entrar nesse loop temporal.

Tal impressão me parece ser confirmada pela relação que o homem possui com a mulher que, nos lembremos, é aquilo que ao mesmo tempo que lhe permite viver como cobaia, ou seja, viajar no tempo, também o leva a se tornar um espectro de si mesmo. Pois, se como criança, ao ver a face da mulher, o menino a associa a uma memória boa, que se contrasta e lhe ajuda a sobreviver ao trauma imposto pela imagem da morte do homem, quando crescido, quando o menino percebe que ele era o homem, finalmente, a face da mulher marca não mais a tranquilidade, mas sim o seu fim.

Durante um período de testes com a máquina de viagem no tempo, período marcado por inúmeras visitas ao passado em que o homem e a mulher se encontram diversas vezes. Num dia de sol, no parque. Um enorme tronco de Sequoia cortado ao meio. Visitas ao museu. Animais taxonomizados. Congelados no tempo. Imagens que marcam uma tentativa de sobrevivência à passagem do tempo. O homem e a mulher não saber se verão novamente. O homem, especialmente, não sabe se ela já o viu antes. Todos os seus encontros, eles são marcados pelo fim, mesmo que eles já tenham se dado diversas vezes antes. Estátuas, ruínas, museus.

É depois desse período, sempre inevitavelmente metafórico pela imagem do museu, dos animas empalhados, que o narrador nos diz:

Por volta do quinquagésimo dia, eles se encontram em um museu repleto de animais atemporais. Agora o objetivo está perfeitamente ajustado. Jogado no momento certo, ele pode ficar lá e se mover sem esforço.

Foi o ponto de partida para toda uma série de testes, nos quais ele a encontraria em momentos diferentes. Às vezes, ele a encontra na frente de suas marcas. Ela o recebe de forma simples. Ela o chama de seu espectro.

Um dia ela parece assustada. Um dia ela se inclina para ele. Quanto a ele, nunca sabe se se move em sua direção, se é impelido, se inventou ou se está apenas sonhando.

É o mesmo dia? Ele não sabe. Eles devem continuar assim, em incontáveis passeios em que uma confiança não dita, uma confiança não adulterada vai crescer entre eles, sem memórias ou planos.

5Lembrar que tanto a palavra “espectro” quanto “espectador” possuem a mesma raiz etimológica. Provavelmente, e isso é uma suposição arquivológica, ou seja, espectrológica, Marker tinha isso em mente.

Fica claro que, para ele, assim como para ela, nada é certo. Nenhum dos dois tem certeza se aquilo de fato existe. Se um em relação ao outro, se eles não seriam apenas espectros um para o outro, como aqueles que observam uma foto depois de muito tempo desde que foi exposta à luz.

Nenhuma imagem nos leva a nenhuma conclusão final, senão novamente ao seu início infundado: mais tarde, assim como a criança que se tornou adulta, nós saberíamos que aquela era a imagem de sua própria morte. A cena da morte do homem representaria não apenas o fim da vida da personagem mas o esfacelamento total tanto do par dentro-e-fora, o ficcional e o real, o sujeito e o objeto, uma vez que personagem e espectador se confundem, quanto da encadeação temporal de tipo início-meio-fim, pois é nesse momento, no seu final, que a narrativa do filme tem início.

Dentro dessa topologia espaço temporal criada pelo filme, um evento vai de encontro ao outro sem que, no entanto, haja jamais um choque entre eles. Todo o tempo acontecendo ao mesmo tempo. O homem morre na mesma linha temporal da criança. E a criança, a despeito disso, vive. O homem vira um espectro que assombra não o futuro, mas seu próprio passado. Sua inclusive, a memória de sua morte, é o que posteriormente possibilitará a vida da criança – uma vez que essa se tornará um adulto sujeito a experimentos no subsolo de uma Paris destruída pela terceira guerra. Assim, é o espectro, aquilo que já não existe senão como memória arquivada, que possibilitará uma vida futura. Esse paradoxo, não sem um certo estranhamento, vai de encontro ao movimento presenciado no próprio rememoramento que a vida tem de si. Para que a vida esteja ali, pulsando, se lembrando de quem é, é necessário que ela sempre já esteja morta. Esse é um dos pontos, inclusive, que me levam a concluir que as reflexões contidas em La Jetée transbordam o plano de sua narrativa, ou o de uma reflexão simplesmente a respeito da vida, que seja. Podemos conceber, mais extensamente, sua topologia espaço-temporal como uma reflexão a respeito do signo visual em geral, tanto da imagem estática quanto da imagem em movimento. Gravar, fotografar, fixar no tempo, eternizar: todas essas são formas de matar a imagem, de atestar o assassinato provocado pelo tempo. Aquilo que vive, mesmo não sabendo, é aquilo que já está, já estará, sempre esteve, morto. A imagem da vida diante das torções do tempo parecem reduzir-se sempre à escombros, restos. Não atoa a presença do museu se multiplica em La Jetée. Os sobreviventes que vivem no subsolo do museu de Chaillot, as imagens de estátuas, os animais taxidermizados. O momento em que o homem consegue finalmente se tornar uma cobaia estável para o experimento. Ele não morre e nem delira como os outros. Ele sofre. Imagens reais chegam até sua mente

“Filhos de verdade. Pássaros reais. Gatos reais. Túmulos reais. No décimo sexto dia, ele está no cais.

Vazio. Às vezes ele encontra um dia feliz, mas diferente, um rosto de felicidade, mas diferente. Ruínas. Uma garota que poderia ser quem ele está procurando. Ele a encontra no cais. De um carro, ele a vê sorrir. Outras imagens são apresentadas, mescladas, num museu que talvez seja o da sua memória.”

Imagens reais como são reais as imagens do museu. Imagens reais como são reais as imagens virtuais da memória. A imagem se apresenta como promessa de seu desaparecimento. Toda imagem é já um espectro. O destino do homem, sua morte que dá início a seu fim (morte que, nos lembremos, tem lugar logo no início do filme, logo que a fotografia rompe sobre a tela, quando essa escrita da luz finalmente desponta sobre a tela marcando e arquivando a luz que aparece), é também o destino de todas as imagens, de todos os arquivos: uma promessa, sempre uma promessa, mas também sempre uma impossibilidade de se dar continuidade.

O museu, a fotografia, a memória: todos são gestos de arquivo, de uma tentativa de superação da ficção pelos fatos. Todos trabalham com a ideia de se fixar algo no tempo, de possibilitar uma viagem no eixo temporal. Nesse sentido, Marker nos mostra que para se deslocar no tempo, viajar em sua cadeia e romper a pretensa linearidade historiográfica que o compõe, não é estritamente necessário que se tenha uma máquina de viagem no tempo. Ou melhor, o próprio gesto de rememorar, de encenar novamente o acontecimento, o “fato”, pode ser ele mesmo considerado uma viagem no eixo temporal. A mente, na sua qualidade de arquivo, já é uma máquina do tempo. E como espectadores, somos postos diante dessa questão: não apenas de retorno ao passado, de rememoração, mas também, e talvez principalmente, de viagem para o futuro. Assim o próprio gesto de arquivo, como bem nos lembra Derrida, é um gesto espectral, o que quer dizer que ele promete para o futuro um fantasma.

A questão do arquivo não é uma questão do passado. Não se trata de um conceito do qual nós disporíamos ou não disporíamos já sobre o tema do passado, um conceito arquivável de arquivo. Trata-se do futuro, a própria questão do futuro, a questão de uma resposta, de uma promessa e de uma responsabilidade para amanhã. O arquivo, se queremos saber o que isto teria querido dizer, nós só o saberemos num tempo por vir. Talvez. Não amanhã, mas num tempo por vir, daqui a pouco ou talvez nunca.6 (DERRIDA, Pg. 51, 2001)

Todo arquivo é uma lembrança do futuro (talvez mais até do que uma lembrança para o furturo). Assim como todo espectro é uma imagem perdida no vórtex temporal. De maneira singular, Marker consegue captar essa aporia do arquivo em seu foto-romance: se lembrar é se esquecer, é já forjar uma reencenação de um instante.

A imagem da morte inaugura uma abertura. A falta da vida, a falta da presença, a falta do signo. Aquilo que falta é justamente o que sustenta o desejo pelo retorno. Ora, nos lembremos, o filme é mobilizado através de imagens fixadas no tempo. E o que é verdade para o homem o é também para nós, espectadores. Aquilo que o homem vê, somos nós que o vemos. O sol. O rosto da mulher. A lembrança do rosto da mulher: é necessário que nós a carregamos conosco como uma memória nossa para que assistamos o filme. O filme nos coloca nessa posição. Não somos apenas espectadores. Estamos, como o personagem do homem, inseridos no teatro do tempo. Como ele, somos espectros, contaminados igualmente pelo mal de arquivo. E da mesma forma, não escaparemos dele. O destino do homem é, em menor ou maior grau, o destino de todo aquele que se atreve a lembrar, a arquivar a realidade. Quando ele se apaixona pela mulher, quando ele se permite fixar todas aquelas imagens, somos nós também, que a amamos, que as fixamos. A relação entre a memória e a ficção vai se tornando cada vez mais estreita. E a ultima cena então, aquela que nos marcaria como a primeira, aquela que desde o início nos faria lembrar do futuro: o rosto da mulher. O que estaria ela pensando? Ao ver a morte de seu espectro, ao ver que nós, fantasmas, também a observamos? Afinal, nesse teatro do tempo, da falta do espaço e do tempo que é o arquivo e a fotografia, quem observa e quem é observado?

O tempo porvir é um tempo espectral.

6Aqui Derrida faz uma distinção entre futuro e “porvir” que, por falta de tempo e espaço, sempre pela falta de tempo e espaço, não me deterei muito. Nos interessa saber que o futuro na obra do filósofo é pensado na sua qualidade de reprodução de um presente no futuro. Assim, podemos pensar num presente passado, presente presente, e um presente futuro. Em outros termos, poderíamos dizer que o o futuro toma-se como garantido, como algo que irá suceder ao presente. Já o porvir seria aquilo que constituí o inantecipável. O arquivo, na sua qualidade anarquívica, por se inclinar à destruição de si mesmo e portante de qualquer noção futurológica, pertence ao porvir.

REFERÊNCIAS

DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

SONTAG, Susan. Sobre Fotografia.

MARKER, Chris. Sans Solei, 1984

HARBORD, Janet. La Jetée. London: Afterall Book, 2009.

Texto por Antonio da Mata

se gostou da leitura e gostaria de continuar acompanhando o trabalho de Antonio, considere apoiar a campanha de financiamento de seu primeiro livro por meio desse link.

•

tolerâncias da face humana, meu primeiro livro – que aparece como um livro de poemas – acaba de entrar em campanha de financiamento coletivo pela editora @oficiosterrestresedicoes […] por ora, nao tenho muito q dizer sobre o livro, salvo q ele é resultado de alguns anos de experimentaçao e pesquisa com métodos meio maluquinhos de escrita (q vão desde a apropriação textual até a escrita com softwares de inteligência artificial). no fundo, o livro é sobre a ideia do acidente, do encontro, e de como a mutação por ele produzida me parece um aspecto essencial da subjetividade contemporanea. […]

a foto da campanha, “sem título”, é de autoria do @silvinomendonca

Deixe um comentário